In Il miracolo di San Baudolino Eco scrive:

«Se sfogliate la Guida all’Italia leggendaria misteriosa insolita fantastica (Sugar) alle pagine iniziali, dove una serie di cartine segna la distribuzione di esseri fantastici nelle province dell’Italia del nord, vedrete che la provincia di Alessandria eccelle per la sua verginità: non ha streghe, diavoli, fate, folletti, maghi, mostri, fantasmi, grotte, labirinti o tesori: si salva con un “edificio bizzarro”, ma ammetterete che è poco».

(Umberto Eco, Il miracolo di San Baudolino, in Id., Il secondo diario minimo, p. 329-339: 337)

L’atteggiamento concreto e poco incline ai voli di fantasia degli alessandrini rispecchia quello di San Baudolino, che sa e insegna agli altri che «di miracoli, nella vita reale, non se ne possono fare troppi. E l’uomo saggio è colui che prende coscienza della necessità». Il vero miracolo di Baudolino, nell’episodio narrato da Paolo Diacono, è proprio «convincere un credulo longobardo che i miracoli sono merce assai rara» (ivi, p. 339).

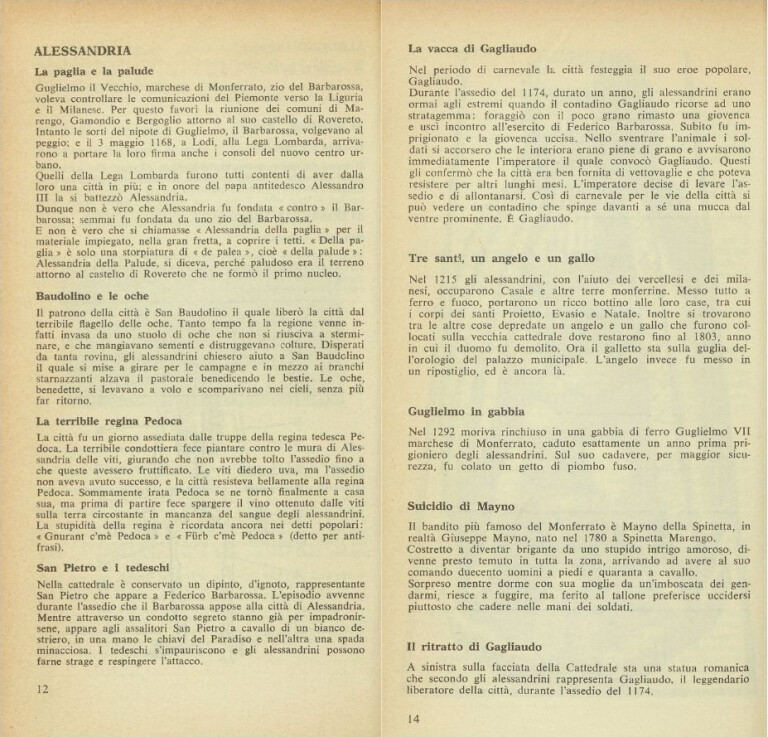

Invece di mostrare le cartine che aprono la Guida, come suggeriva Eco, ci sembra più utile mostrare le due pagine - in effetti non molte - che la stessa guida dedica ad Alessandria. Leggendole si nota che anche il secondo miracolo di san Baudolino è piuttosto semplice e dà più l’idea di uno stratagemma concreto e pratico per mettere in fuga le oche. Ma soprattutto ci accorgiamo che alcuni degli episodi qui presentati li ritroviamo nelle pagine di Baudolino, a partire dall’apparizione di San Pietro che Eco spiega in maniera ben più profana e non ha l’effetto di mettere in fuga i soldati del Barbarossa. Risultato ottenuto invece dal trucco che coinvolge la vacca di Gagliaudo, che nel romanzo è il padre di Baudolino e che verrà per questo episodio celebrato come liberatore della città, con l’apposizione del ritratto - suo e della vacca - sulla facciata della Cattedrale.

Guida all'Italia leggendaria, misteriosa, insolita, fantastica. Vol. 1: Nord, Milano, Sugar, 1966.